Das Kosovo hinter der Kosovofrage – am Vorabend der Status-Verhandlungen (September/ Oktober 2005)

1. Zwischen Diagnose und Diplomatie. Über den neuen Kosovo-Bericht des UN-Sonderbeauftragten Kai Eide.

Bereits im August 2004 hatte der norwegische Diplomat Kai Eide im Auftrag Kofi Annans einen vielbeachteten Bericht über die Lage im Kosovo vorgelegt. Unter dem Eindruck der schweren Übergriffe im März 2004, hatte er davor gewarnt, die Verhandlungen über den künftigen „Status“ des Landes noch weiter zu verzögern. Im Klartext: die Frage, ob das Kosovo ein unabhängiger Staat sein wird, wie es die albanische Mehrheit will, oder aber als autonome Provinz bei Serbien-Montenegro bleibt, dürfe nicht länger vertagt werden. Die „Standards“ waren soeben in den anti-serbischen Unruhen massiv verletzt worden – dennoch sollten sie jetzt auf einmal nicht mehr als unverzichtbare Vorleistung gelten: als unabdingbare Voraussetzung für die Eröffnung des „Status-Prozesses“.

Die explosive Situation im Land hatte das Etappenmodell der UNMIK-Verwaltung – samt seinen erzieherischen Aspekten – über den Haufen geworfen. Das Papier des Sonderbeauftragten verlangte eine Korrektur der offenkundig illusionären, jetzt schlagartig desavouierten Reihenfolge. Nicht mehr: zuerst Demokratie, Rechtsstaat und Marktwirtschaft, und erst dann das heikle Thema der Staatenbildung. Sondern: beides zugleich, beides parallel auf die Tagesordnung. Insofern handelt es sich um ein Dokument der politischen Ernüchterung, des diplomatischen Realismus, der ja nicht selten auch von zynischer Beweglichkeit geprägt ist.

Anfang Oktober 2005 hat Kai Eide Kofi Annan einen zweiten Bericht überreicht. Die Aufgabe lautete zwar immer noch: zu prüfen, ob das Kosovo im Innern denn inzwischen überhaupt reif, überhaupt entwickelt genug sei für die schwierige, zutiefst kontroverse Entscheidung über seine staatliche oder staatsrechtliche Zukunft. Aber kaum jemand erwartete im Ernst von diesem kühlen außenpolitischen Kopf, daß sein Urteil nun unvermittelt negativ ausfalle. Und so nimmt sich die neue Diagnose (ein internes Papier, nicht im Internet) denn auch als eine fast schon virtuose Gratwanderung aus. Keine Schönfärberei: die schwerwiegenden Mängel im Aufbau funktionstüchtiger demokratischer und rechtsstaatlicher Institutionen werden alle beim Namen genannt. Der nach wie vor prekären, nach allen liberalen oder gar menschenrechtlichen Maßstäben unhaltbaren Lage der Minderheiten im Kosovo räumt dieser schonungslose Bericht einen herausragenden Platz ein. Man gewinnt den Eindruck, daß es dem Text angesichts dieses Befundes nicht leicht fällt, den alten Vorrang der „Standards“ vor dem „Status“ zu relativieren – im Interesse einer politischen Dynamik, die das isolierte und verarmte Land zu Recht erwarte und die keinesfalls erneut abgeblockt werden dürfe. Die Verfasser geben sich jedenfalls große Mühe damit, diese Akzentverschiebung zu rechtfertigen - von den Rechten der Minderheiten auf die Beendigung des unerträglichen und objektiv schädigenden Schwebezustandes, in dem sich das Land seit sechs Jahren befindet.

Ungeachtet seines Ernstes und des überall im Text spürbaren Ringens um eine ungeschminkte, aber darum noch nicht pessimistische oder lähmende Bilanz, ist der Bericht enttäuschend. Er ist zu sehr ein Erzeugnis der „real existierenden“ Diplomatie, als daß er die wirkliche Befindlichkeit des Kosovo und seiner Bevölkerungsgruppen ganz erfassen könnte.

Es sei dies hier in zwei Punkten verdeutlicht. Der Bericht spürt den Legitimationszerfall der Vereinten Nationen im Lande – es ist auch einigermaßen schwer, ihn nicht zu spüren, aber er vermag ihn nicht auszuloten. Der Bericht schildert die Entrechtung der kosovarischen Serben, aber er blendet den politischen und zeitgeschichtlichen Kontext dieser faktisch unbestreitbaren Fehlentwicklung weitgehend aus.

Zum ersten Punkt: Kai Eide scheint nicht ernsthaft in Betracht ziehen zu wollen, daß die Zeit eines Protektorats im Kosovo überhaupt abgelaufen sein könnte – jeder Form von internationaler Präsenz im Lande, die noch mit politischer Verfügungsgewalt verbunden wäre, also mit Herrschaft. Wie der junge Verwaltungschef des lokalen Gerichts von Malisevo dem Besucher im Gespräch darlegt, rechnen Öffentlichkeit und Fachwelt im Kosovo fest mit der Übergabe von Justiz und Polizei an neu gebildete kosovarische Ministerien noch in diesem Jahr. Kai Eide glaubt hingegen, vor einer Übergabe der Macht in diesem Kernbereich staatlicher Sanktionsgewalt zu diesem Zeitpunkt warnen zu müssen. Das Risiko erscheint ihm angesichts der strukturellen Mängel der Polizei und der Justiz vor Ort sehr groß. Aber wie groß wäre das Risiko einer weiteren Verweigerung dieser Machtkompetenzen? Instinktlos und sogar provokativ dürfte der Vorschlag wirken, im Kosovo der demnächst abziehenden UN eine Art EU-Gouverneur zu etablieren – keine Kopie des „High Representative“ in Bosnien-Herzegovina zwar, aber doch zumindest im sensiblen Bereich der interethnischen Beziehungen mit „Bonn power“ ausgestattet (Interventionsrechten, wie sie dem OHR 1997 in Bonn zugestanden worden waren). „Wir brauchen eine echte Assistenz“, so im Gespräch Bujar Bukoshi, der frühere Exil-Ministerpräsident des Kosovo und heute ein geradezu rigoroser Kritiker seines Landes: nachhaltige Hilfestellung also – durchaus im Land, nicht Fremdbestimmung, nicht Kontrolle von außen.

Zum zweiten Punkt: Der Bericht Kai Eides sieht nicht oder will nicht sehen, daß die Serben im Kosovo nicht einfach eine Minderheit unter Minderheiten sind, sondern eine entmachtete, deklassierte Herrenschicht. Nicht alle waren Herren – die Masse der serbischen Bauern ist denn auch im Lande geblieben: nach 1999 und auch nach 2004.Verschwunden sind aber die Serben in den Städten – verschwunden zusammen mit dem serbischen Staat, mit dem sie auf vielfältige Weise verbunden waren. Keine dieser Unterscheidungen, die für ein Verständnis der Lage der kosovarischen Serben wesentlich sind, findet sich bei Eide. Sein an die albanische Mehrheit gerichteter Appell zum Ausgleich, zur Versöhnung muß so phrasenhaft bleiben. Die moralisierende Rhetorik kann auch nicht über eine klaffende Leerstelle in diesem Text hinwegtäuschen: Mitrovica, Nord-Mitrovica, wo Belgrad bis heute das Sagen hat, bleibt ausgespart. Nur von serbischen „Parallelstrukturen“ ist allgemein und aseptisch die Rede.

2. Keine Verhandlungen? Ein Gespräch mit Albin Kurti.

Wer den Kosovo-Albanern Gerechtigkeit widerfahren lassen wollte, hat immer ihre Angst vor einer Rückkehr des 1999 schmählich verjagten serbischen Staates mit seinen Soldaten und Polizisten berücksichtigt. Und womöglich sogar noch die unverzeihlichen Gewaltakte gegen die im Lande verbliebenen Serben im März 2004 in Anschlag gebracht. Aber da stimmte es schon nicht mehr. Die Wut richtete sich damals bereits gegen das Protektorat und die Unmik. Und nur weil es ein Mob war, der sich da zusammenfand – feige, wie bislang noch jeder Mob in der Weltgeschichte – griff er die Macht nicht direkt, nicht frontal an, sondern kühlte sein Mütchen an den Wehrlosen. Und inzwischen stimmt es schon überhaupt nicht mehr.

Wer heute durch das Kosovo reist, merkt überall, daß die alte Angst vor Serbien das Denken und Empfinden der Menschen nicht mehr beherrscht. Dieser Bann ist von dem Land gewichen. Nach sechs Jahren internationaler Verwaltung macht sich hier jene normative Kraft des Faktischen geltend, wie sie am schärfsten vielleicht Zoran Djindjic kurz vor seiner Ermordung auf den Punkt gebracht hat – aus der Sicht des leitenden serbischen Politikers: freimütig, provokativ, aber auch bitter und desillusioniert. Serbien und sein Hoheitsanspruch über die Provinz - dieses ganze Brimborium von der „Souveränität“ des Staates und der Unverletzlichkeit seiner Grenzen, wie es jetzt wieder Vojislav Kostunica vor dem UN-Sicherheitsrat abgezogen hat - ist nur noch ein Alptraum von gestern. Vergessen ist nichts.

Die Vermißten des Krieges sind größtenteils noch immer vermißt. Die Leichen aus den Massengräbern in Serbien treffen nur in kleinen Gruppen hier ein. Geschichte – die jüngste, noch gar nicht vernarbte und die Zeitgeschichte im großen – ist hier gegenwärtig, auch das eine Linie der Entfremdung gegenüber den „Internationalen“ und ihrer typischen Verständnislosigkeit für dieses lange Gedächtnis. Und eine Beruhigung, eine Besänftigung des politischen Klimas bedeutet das Schwinden des unmittelbaren Bedrohungsgefühls auch nicht unbedingt. Aber im Zentrum aller politischen Sensibilität steht heute im Kosovo doch nicht mehr die alte Gewalt, der hundertjährige Machtmißbrauch Serbiens, sondern die noch ganz frische Fehlleistung der Vereinten Nationen. Auch das ist noch zu schwach, zu ungenau formuliert: im Mittelpunkt des politischen Denkens steht heute das Mandat der Unmik - seine unbegreifliche zeitliche Unbegrenztheit, seine bloß formelle, rhetorische Verpflichtung auf Demokratie, seine Legitimation überhaupt.

Das Büro ist spartanisch, aber ein Stuhl wird doch gefunden. Albin Kurti, groß, schlank, ernst, ist 30 Jahre alt. 1997 war er einer der Führer der albanischen Studenten im Kampf um die Chance auf eine Hochschulausbildung. Anschließend war er Sprecher von Adem Demaci in der politischen Leitung der UCK, 1999-2001 schließlich saß er als politischer Gefangener in serbischen Gefängnissen: zuerst im Kosovo, wo er auch gefoltert worden ist, später in Südserbien. Heute ist er der Sprecher einer offenbar an Einfluß gewinnenden außerparlamentarischen Bewegung für ein freies demokratisches Kosovo.

„Unsere politischen Parteien stagnieren oder schrumpfen, auch &Mac226;Ora' (Stunde), die nichts als ein Wahlverein für Veton Surroi persönlich war und inzwischen im Lande auch gar nicht mehr in Erscheinung tritt. Sie alle haben die Verbindung zur jungen Generation verloren, die bei uns bekanntlich sehr groß ist. Nur wir wachsen." - so Kurti. Ganz neu ist die Bürgerinitiative nicht mehr, aber während sie sich Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts im wesentlichen auf ein einziges Thema beschränkt hatte (die politischen Gefangenen), setzt sie sich seit 2003 für die Entfaltung einer „pulsierenden zivilen Gesellschaft in Kosova“ ein – so in der Plattform des „Kosova Action Network“ im Internet nachzulesen, mit einem Bekenntnis zur liberalen Demokratie westlicher Prägung.

Nach Kurti gibt es gegenwärtig 5000 Mitglieder – es sind jedenfalls genug, um auf tausend Mauern im ganzen Land die aktuelle Kernparole der Bewegung zu sprühen: „Jo Negociata – Vetevendosje!“ („Keine Verhandlungen – Selbstbestimmung!“) Am liebsten in Sichtweite der Unmik-Instanzen, die man auch mit anderen gewaltlosen Aktionen aus dem Arsenal der Studentenbewegung provoziert, was schon zu Verhaftungen und sogar zu Knüppelaktionen internationaler Sicherheitskräfte geführt hat. Sogar die KFOR beteiligt sich gelegentlich an der Unterdrückung solcher Proteste, wie der Besucher später im Camp der deutschen Truppen in Prizren erfährt. Man scheint die revoltierenden jungen Leute jedenfalls ernstzunehmen. Für Albin Kurti sind das „kolonialistische“ Methoden - ist überhaupt die internationale Verwaltung samt den von ihr abhängigen kosovarischen Institutionen ein von Grund auf „undemokratisches“ Regime. Doppelt undemokratisch oder besser antidemokratisch – seiner Funktion nach, die in Fremdherrschaft (teilweise indirekter Fremdherrschaft) bestehe, und auch seinem Aufbau nach, der strikt „hierarchisch“ sei. „Sie müssen nur einmal im Innern einer dieser Machtzentralen gewesen sein: endlose Flure, auf denen energischen Schrittes irgendwelche Leute hin- und herlaufen - mit gewichtiger Miene und Aktentasche, wie bei Kafka.“

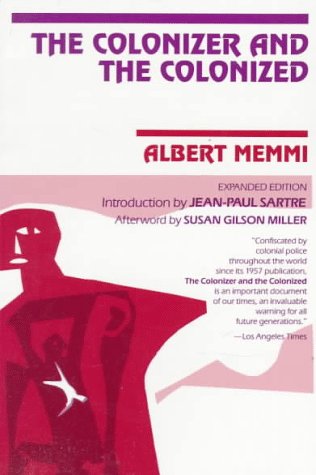

Im Feuer seiner Kritik zitiert Kurti sogar „Der Kolonisator und der Kolonisierte“, das klassische Werk des tunesischen Soziologen Albert Memmi vom Ende der 50er Jahre. Wenn man es heute wiederliest, vergeht einem freilich das Spotten; denn diese klare Analyse der kolonialen Herrschaft fällt auch für den Unterdrückten sehr schmerzlich aus. Auch der Kolonisierte und überhaupt jeder Unterworfene ist danach schwer deformiert. Auch noch im Moment der Auflehnung. Wer sich auf diesen gnadenlosen Text beruft, kann kaum ein Populist sein. Ist es tatsächlich nur ein Feindbild, das dieser junge und bereits hart geprüfte Gerechte hier konstruiert?

Shkelzen Maliqi, der international wohl respektierteste unter den Intellektuellen Prishtinas, scheint es so zu sehen: „Warum machen sie jemand zum Feind, der sich doch bereits anschickt abzuziehen?“ Für Maliqi ist der Gedanke, daß man seine Freiheit, seine Würde, seine Existenz nicht zum Verhandlungsgegenstand machen könne, keine Politik, sondern politischer Moralismus.

Man gewinnt in diesem spannungsgeladenen Herbst im Kosovo aber den Eindruck, daß viele es hier anders empfinden. Über Albin Kurti wird mit Achtung gesprochen – manchmal auch mit einem etwas verlegenen Lächeln. Es ist eine öffentliche Figur, die ganz offenkundig als weniger verbraucht, weniger vulgär, weniger schillernd wahrgenommen wird als andere politische Führer, denen man ihre politischen Verdienste nicht abspricht, die aber doch große, abgehoben agierende Bosse bleiben. Auch ihren aufwendigen Lebensstil lastet man ihnen an und fragt sich, woher sie die Mittel dazu haben.

3. Wie wird man Filmregisseur in Prishtina?

Wir sind besorgt. Unsere Artikel lauten „Neue Unordnung im Balkan?“ oder so ähnlich. Wo wird die jetzt angestoßene oder vielmehr endlich zugelassene politische Bewegung enden? Die Fragen drängen sich auf. Aber sie haben auch ihren Preis. Sie neigen dazu, sich zu einer Sicht zusammenzufügen. Und dann fahren wir im Kosovo herum und klopfen unsere Beobachtungen auf ihre Vieldeutigkeit, auf eine versteckte Abgründigkeit ab. Wir laufen Gefahr, uns in sicherheitspolitische Seismographen zu verwandeln. Und dann ist es aus mit unseren Texten. Der Preis für unser gesteigertes hochpolitisches Verantwortungsbewußtsein, für unsere staatsmännische Alarmiertheit sind unsere Texte. Es schleicht sich Mißtrauen zwischen die Zeilen, wenn nicht gar eine peinliche Geringschätzung für unsere Gesprächspartner vor Ort. Wörter wie „angeblich“ oder „vermeintlich“ stellen sich bei jeder Gelegenheit ein und verhunzen unseren Stil. Besonders wenn uns jemand sagt, er sei für Demokratie. Oder gar: er sei für gewaltlosen Ungehorsam. Der ungläubige Thomas war schon immer ein schlechter Schreiber. Wenn die ganze Welt langsam verdächtig wird, verdorrt unvermeidlich die Feder.

Vor allem aber droht über diesem jetzt wieder neu aufgebotenen Balkandiskurs eine elementare journalistische Frage auf der Strecke zu bleiben: Wie macht die Gesellschaft im Kosovo sich selber zum Thema? Oder hat sie etwa damit aufgehört? Haben die Menschen im Kosovo das Nachdenken, das Reden über sich selbst und ihr Land eingestellt? Und wären so - kollektiv, geschlossen - zu jenem hartgepanzerten, unbekannten Stabilitätsrisiko geworden, das wir so scharfsichtig auszukundschaften suchen? Wenn es sich schon für den Westen wieder einmal gefährlich verdunkelt - welches Bild hat das Kosovo von sich selbst?

Drei Varianten, drei Thesen der Selbstreflexion begegnen dem Besucher hier auf Schritt und Tritt: Das eigentliche Problem, das parasitäre System, die verrohte Nachkriegsgesellschaft.

Er ist Mitte zwanzig und arbeitet als Kellner in einem Restaurant in Prishtina – für 200 Euro im Monat, was hier nicht schlecht ist. Er braucht das Geld auch, er muß für seine Frau und eine kleine Tochter sorgen. Einen kleinen Lebensmittelladen haben sie aufgegeben, als das Kind kam. Sein Ökonomie-Studium an der Universität Prishtina hat er aus finanziellen Gründen abbrechen müssen. Er war eine Zeitlang als Flüchtling in Deutschland und spricht etwas deutsch. Ins Gespräch kommen wir, als er dem Gast das hier gekaufte Handy und die komplizierten Netzverhältnisse in der Region erläutert. Aber einmal geht er aus sich heraus. Ob er Kontakt zu Serben habe? Schon immer, das sei für ihn kein Problem. Ob er für den Besucher vielleicht ein Gespräch zu einem Serben vermitteln könne – zu einem „ganz normalen“ am besten?

Am Abend, nach der Arbeit im Restaurant gehen wir gemeinsam zu einer Station der KPS (Kosova Police Service), wo auch serbische Beamte arbeiten. Der Kellner entfaltet seine ganze diplomatische Kunst, und ein junger serbischer Polizist läßt sich auch tatsächlich zu einem kurzen Gespräch überreden. Er bleibt aber dabei stehen. Der Journalist fragt im Sitzen, der Kellner übersetzt im Stehen, der Uniformierte antwortet im Stehen. Er sagt, er habe keine Probleme am Arbeitsplatz. Er fühle sich wohl hier, die albanischen Kollegen akzeptierten ihn. Auf die Frage, ob er denn auch hierbleibe, wenn das Land unabhängig werde, antwortet er langsam, das komme ganz darauf an. Er wolle erst einmal abwarten, wie sich die Dinge entwickelten. Er habe schließlich eine Familie hier. Dann bricht das Gespräch auch schon ab. So geht es nicht, und der findige Journalist fragt sich, wann er denn mit der Stümperei aufhören will. Bei einem Glas Wein anschließend kommt der junge Kellner zur Sache: „Wir haben hier ein wirkliches Problem. Unten drunter. Das ist die Arbeit. Wir haben keine Arbeit. Serben nicht, Albaner nicht. Es ist für alle gleich.“ Mit „wirklich“ ist hier gemeint: „wirklicher“ als das ganze ethnische Gegeneinander.

Das Café „Tirana“ im Zentrum von Prishtina hat was. Das Essen ist gut, der Wein ist gut, der Grappa ausgezeichnet. An einer Wand hängen vergrößerte alte Fotos: elegant und auch ein wenig nostalgisch anmutende Stadtansichten vom Tirana des frühen 20. Jahrhunderts. Aber das Besondere sind die Gäste. Es sind vor allem Gebildete der älteren Generation, die sich hier allabendlich zum Plaudern treffen. Sie kennen sich alle, so groß ist die Stadt nicht. Auch der ein oder andere Serbe verkehrt hier. Später am Abend verwischt und verliert sich dann wohl die klare Rollenverteilung zwischen dem Inhaber, dem ebenfalls hochqualifizierten Kellner und den Gästen, und alle plaudern quer Beet durcheinander.

Einer der Herren, Ende 50 vielleicht, ist erst vor ein paar Monaten aus Deutschland zurückgekehrt. Sein Deutsch ist makellos, akzentfrei. Er ist Diplomingenieur und hat lange Jahre in deutschen Kraftwerken gearbeitet. Kürzlich habe er sich von einigen Kollegen den Kraftwerk-Komplex von Obilic bei Prishtina zeigen lassen. In einigen für ihre technische Funktionstüchtigkeit entscheidenden Teilen sei die Anlage seit Anfang der 60er Jahre nicht mehr gewartet worden. Sie befinde sich überhaupt in einem katastrophalen und schon unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit absolut unhaltbaren Zustand. Das bestritten auch die verantwortlichen Ingenieure dort keineswegs. Wo denn, wenn es sich so verhalte, die Milliarde Euro geblieben sei, die unter dem UN-Protektorat dort hineingesteckt worden sei? Die Antwort ist nicht überraschend: sie sei zum guten Teil in allen möglichen Taschen verschwunden. Und durchaus nicht nur in kosovo-albanischen, sondern auch in internationalen. Es ist das Bild von einem unkontrollierten Filz, von einer die kosovarischen Mächtigen und die ausländischen Übermächtigen komplizenhaft miteinander verbindenden, geradezu systemischen Korruption, das der Ingenieur zeichnet.

Wir treffen auch im Rahmen der Unmik auf Leute, die es ähnlich sehen. Aber es sind ebenfalls Techniker. Als wir die Sicht unseres Ingenieurs dann auch Botschafter Joachim Rücker vortragen, dem neuen Chef des EU-Pillars (Wirtschaftsabteilung der Unmik in EU-Verantwortung), weist er sie zurück. Berücksichtige man, daß das Geld auf drei Bereiche habe verteilt werden müssen – auf den Abbau der Braunkohle, auf die Kraftwerke selbst, auf das Stromnetz – alle drei seit langem verwahrlost, sei es noch viel zu wenig gewesen. Für eine Korruption großen Stils jedenfalls habe es da gar nicht den Raum gegeben. Wie dem auch sei: jemanden wie den Kraftwerk-Experten im „Tirana“ wird man mit diesem Argument schwerlich überzeugen können. Als wir ihn fragen, ob er denn bereit sei, einem unabhängigen Kosovo seine fachliche Kompetenz zur Verfügung zu stellen, winkt er stumm und traurig ab.

Wir sitzen an diesem sommerlich warmen Oktobertag auf der Terrasse – bei frischen Nüssen und Trauben aus Suva Reka, wahrscheinlich den besten, süßesten des Landes. Die junge Frau, Anfang zwanzig, ist in Deutschland aufgewachsen und studiert gegenwärtig Filmregie an der Universität Prishtina. Sie steht bereits kurz vor ihrem Abschluß. Und wenn sie zurückblicke auf ihr bisheriges Studium? „Die Dozenten wissen nicht, wovon sie reden.“ – Das ist wieder eines dieser vernichtenden Urteile über das Niveau dieser Universität, wie man sie hier öfters zu hören bekommt, und nicht nur von Internationalen. Es ist die noch keineswegs abgetragene Altlast der „zehn verlorenen Jahre“, also die Zeit des von Milosevic aufgezwungenen Apartheid-Systems mit seinen Schulen und seiner Universität im albanischen Untergrund – politisch wie sozial eine bewundernswürdige Leistung, aber dennoch nur eine Notlösung mit einschneidenden Auswirkungen auf die Qualifikation oder Anschlußfähigkeit der Lehrenden.

Dann verfügten die angehenden Filmemacher hier auch über so gut wie keine Mittel. Ein, zwei, drei kleine Filme bringe man vielleicht mit Glück noch zustande, aber spätestens dann stehe man vor dem Nichts. Was die Kameras oder die Technik des Schneidens betreffe, sehe man sich an die Journalisten der örtlichen Fernsehanstalten verwiesen, mit denen man bestenfalls durchwachsene Erfahrungen mache. Mal hülfen sie einem, mal nicht - je nach Lust und Laune. „Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist eher die Ausnahme bei uns.“ Hinzu komme ein Trend und Druck in Richtung Produktion von Werbe-Spots und anderer leichter Ware. Wer sich dem aus inhaltlichen Gründen verweigere, habe mit Gleichgültigkeit oder sogar höhnischem Spott zu rechnen und finde sich schnell isoliert: „Wenn du dich zu Höherem berufen fühlst, dann mach mal schön.“

Die Alltagserfahrung der Rückkehrerin hat noch ganz andere Dimensionen. Das Kosovo ist ihr Land. Die Unterstellung des Besuchers, sie interessiere sich vermutlich gar nicht so sehr für das politische Drama des Landes, weist sie höflich zurück: „So läßt sich das nicht sagen. Ich nehme durchaus teil an unserer politischen Zukunft. Aber gleichzeitig fühle ich mich fremd hier.“ Das Kosovo ist ihr Land, künftig vielleicht ihr Staat, aber es ist nicht ihre Gesellschaft. Die Zerrissenheit ist nicht untypisch für das Land – auch wenn sie im gängigen Kosovo-Bild bei uns seltsamerweise keine Rolle spielt. Es leben hier schließlich zehntausende jüngerer Menschen, die ihre Jugend, ihre prägenden Jahre im westlichen Ausland verbracht haben. Vielleicht sollten wir uns einmal fragen, welches soziale Gewicht diese massenhafte Heterogenität schon heute hier besitzt. „Die Frau wird hier mißachtet. Allein was Sie zu hören bekommen, wenn Sie hier die Hauptstraße lang gehen! Man muß hier lernen abzuschalten. Man trainiert solange, bis man es nicht mehr hört.“

Was sind das für Stimmen? Gewiß subjektive. Man hätte mit ihnen zu debattieren: Wenn es unter den arbeitsfähigen jungen Menschen im Kosovo eine Arbeitslosigkeit von wahrscheinlich 80 % gibt, dann dürfte sie für die Angehörigen der Minderheiten noch höher sein. Man könnte fragen, ob in dem dunklen Bild eines ausbeuterischen, eines kriminellen Machtkartells – hermetisch abgeschottet gegen jede demokratische Kontrolle von außen und von unten - nicht pessimistische Verzeichnung oder ein Stück Verschwörungstheorie stecke. Und selbstverständlich müßte man noch anderen Frauen im Kosovo zuhören: Frauen, die nicht anderswo in der Welt aufgewachsen sind, älteren Frauen auch, Frauen aus der Provinz. Aber es sind aufrichtige Stimmen. Ohne Zweifel kommen sie aus einer persönlichen Betroffenheit und gedanklichen Anstrengung. Sie äußern eine tiefe, vielleicht verzweifelte Unzufriedenheit mit den allgemeinen Zuständen im Land. Insofern kann man sie „patriotisch“ nennen, wenn man will – aber es ist ein Patriotismus, der eher dem eines Heinrich Heine ähnelt als irgendeinem blinden, verstockten Nationalismus.